全部藏品

探索1165個藏品

補破網

國家電影及視聽文化中心

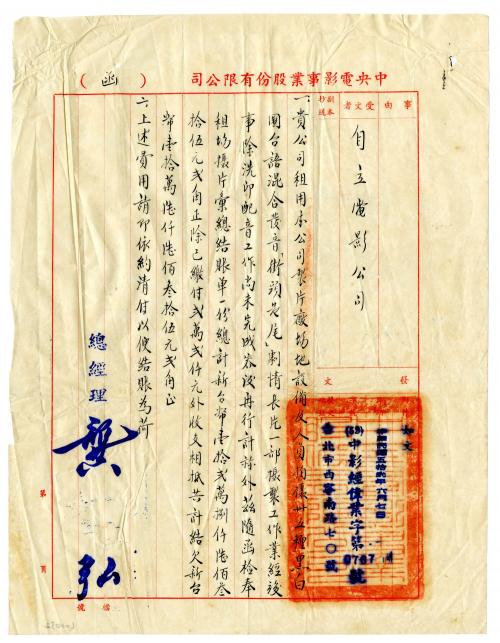

※根據《台灣電影攝影技術發展概述1945-1970》P.175 攝影師方壯猷的介紹,本片以35mm Mitchell BNC攝影機同步錄音拍攝。大台北地區首輪上映紀錄(資料來源:聯合報):

大觀:1956/12/13-1956/12/21。

運河殉情記

國家電影及視聽文化中心

※根據日治時代的台南運河奇案改編。

※南洋影業創業作。大台北地區首輪上映紀錄(資料來源:聯合報):

大觀:1956/11/24-1956/12/1。

大光明:1956/11/24-1956/12/1。

金國(現三重區):1957/3/9。

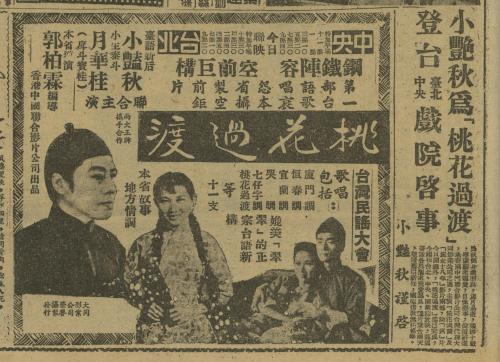

桃花過渡

國家電影及視聽文化中心

大台北地區上映紀錄(資料來源:聯合報):

台北:1956/10/26-1956/10/27。

中央:1956/10/26-1956/10/28。

大觀:1956/10/29-1956/11/3。

大光明:1956/10/29-1956/11/3。

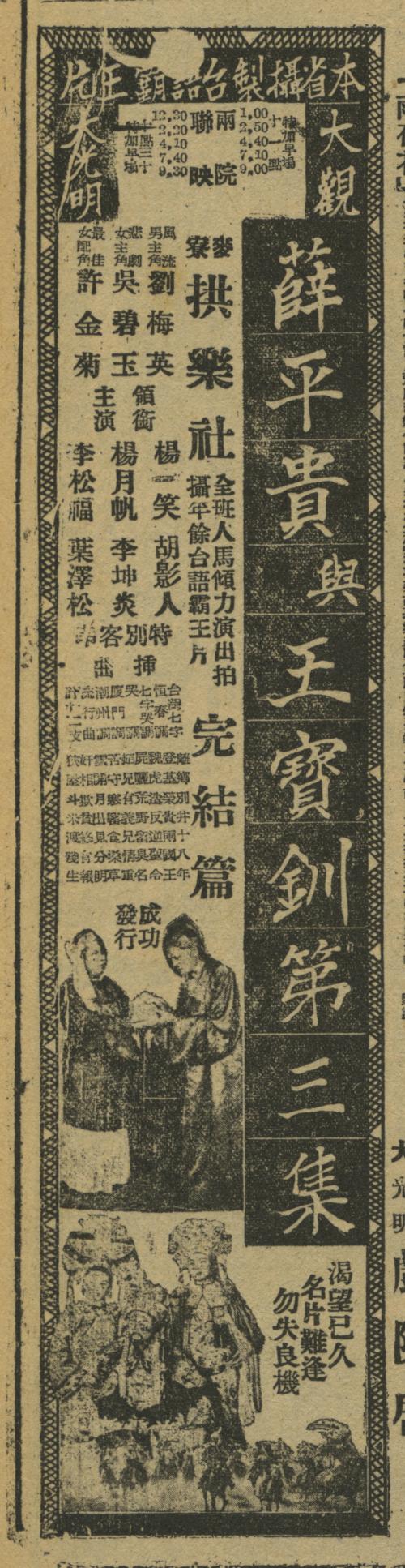

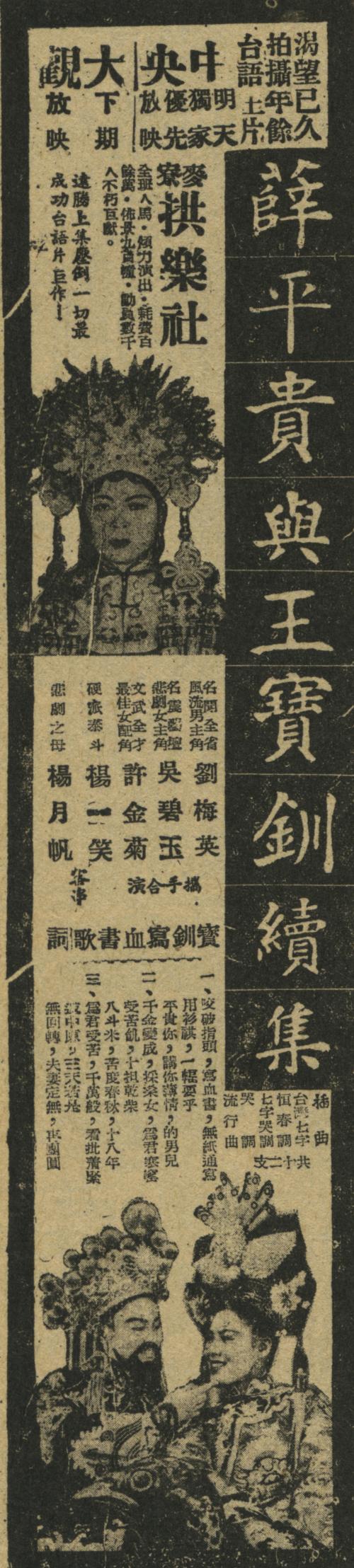

薛平貴與王寶釧 第三集 完結篇

國家電影及視聽文化中心

※雲林麥寮拱樂社演出。大台北地區上映紀錄(資料來源:聯合報):

大觀:1956/10/19-1956/10/28。

大光明:1956/10/19-1956/10/28。

大明:1957/3/12-1957/3/17。

大光明:1957/4/23-1957/4/24。

雨夜花

國家電影及視聽文化中心

首部時裝台語電影。大台北地區首輪上映紀錄(資料來源:聯合報):

大觀:1956/10/5-1956/10/18。

大光明:1956/10/5-1956/10/18。

大明:1957/1/2-1957/1/6。

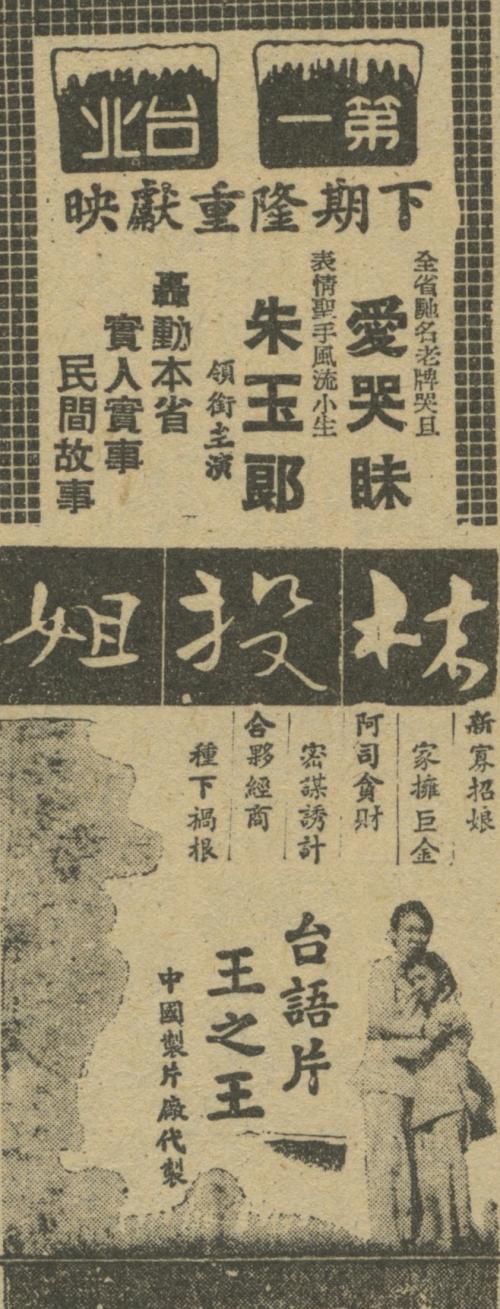

林投姐

國家電影及視聽文化中心

大台北地區上映紀錄(資料來源:聯合報):

第一:1956/8/31-1956/9/2。

台北:1956/8/31-1956/9/2。

華宮:1956/9/3-1956/9/9。

永樂:1956/9/3-1956/9/10。

寶宮:1956/9/7-1956/9/9。

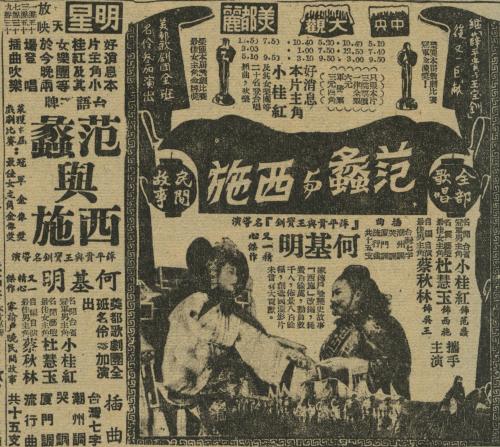

范蠡與西施

國家電影及視聽文化中心

※改編舞台劇《句踐復國》,美都劇團演出。

大台北地區上映紀錄(資料來源:聯合報):

中央:1956/8/12-1956/8/19。

大觀:1956/8/12-1956/8/19。

美都麗:1956/8/13-1956/8/15。

明星:1956/8/13-1956/8/15。

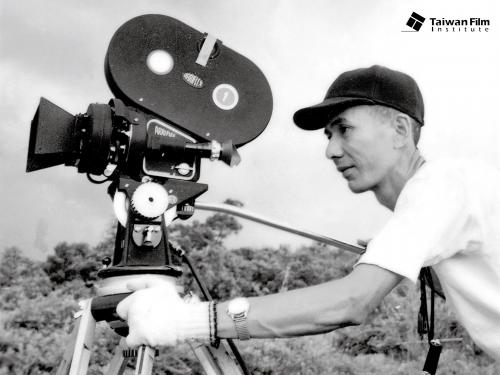

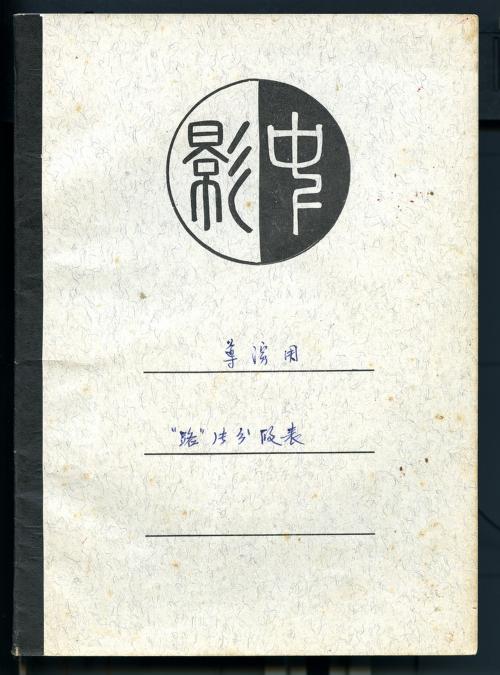

《辛亥雙十》工作照

林文錦

1981年,中影跟香港邵氏兄弟影業公司合作拍攝《辛亥雙十》,在台中后里搭建占地廣闊的外景。劇中轟垮武昌城的大炮及工作人員合影。

站者左1為導演丁善璽,右1為攝影師林文錦,右4是演員陳觀泰。

吳飛劍

國家電影及視聽文化中心

台中人,北京大學肄業。1956年從影,曾經任場務、劇務、沖印、搭景、攝影助理、製片等工作,1964年起開始執導台語片,作品多是喜劇或是文藝片,1970年加入中國電視公司,擔任台語連續劇編劇及戲劇指導。

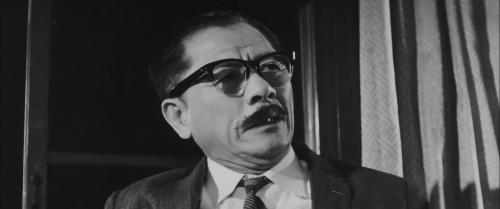

矮仔財

國家電影及視聽文化中心

矮仔財,1916年生於台北建成町圓環,原名鐘福財,因外祖無嗣而改姓為張福財。國小畢業後,因為流利的日文,以及展現出的表演才華,獲得赴日灌錄唱片的機會。回台後更以「福財」為名發表多首台語歌曲。早期他也加入「鐘鳴新劇俱樂部」跟朋友研究舞台劇,並作業餘的話劇演出。

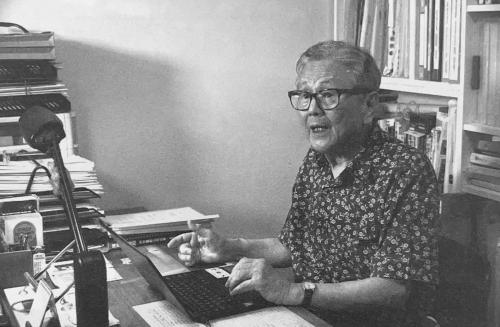

廖祥雄

國家電影及視聽文化中心

廖祥雄,1933年12月3日出生於台中,六歲時隨父母遷居上海,就讀日僑學校,戰後舉家返台。1957年自台灣師範大學教育學系畢業,因成績優異留校任職於視聽教育館,開始對電影產生濃厚興趣。1960年奉派赴日研習視聽教育,1961年赴美,在舊金山州立大學廣播電視電影系攻讀碩士學位。

陳榮樹

國家電影及視聽文化中心

陳榮樹,1940年出生於嘉義市。出身電影世家,父親陳忠義和三叔陳忠信合開忠義電影製片廠,包拍許多台語片。省立嘉義高商畢業後,因為對電器很有興趣,先到嘉義的光華電器行學習半年,後來跟叔叔陳榮森學習照相技術,經過一年打下基礎後,跟隨父親拍攝台語片。

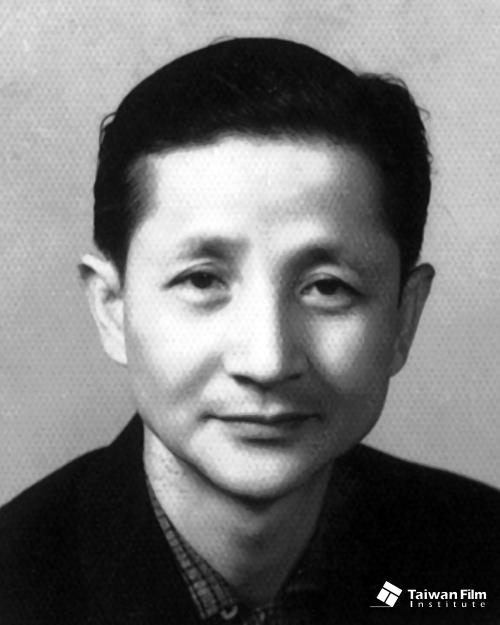

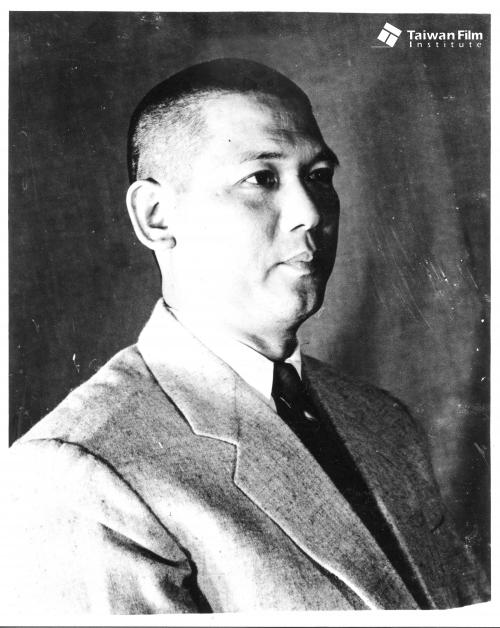

何基明

國家電影及視聽文化中心

何基明,1916年出生於台中人。畢業於東京寫真專門學校藝術學院編導科,TEK映圖研究所。他是第一位到日本東京學習電影技術的台灣人。16歲那年,原本家人希望他到日本學醫,但他在參觀了東京發聲電影製片廠(今東寶電影公司)之後,決定不顧反對改學習電影。

文英

國家電影及視聽文化中心

文英本名黃錦涼,日治時代名英子,1936年出生於台北。她家裡有九個兄弟姊妹,從小就是別人的養女,為了擔負家計,十七歲就加入黑貓歌舞團,正式展開演藝生涯,十九歲時嫁給演員方龍,方龍為她取藝名為「文英」。

阿匹婆

國家電影及視聽文化中心

阿匹婆,本名林呂有,1918年8月20日出生於桃園大溪,隨後舉家搬遷至台中。自小個性外向,相當不適應於當時嚴厲管教的日本學校教育,備受父母疼愛的阿匹婆,因此中斷學業。16歲跨海到大陸經商,直到1937年盧溝橋事變爆發,她從廈門輾轉搭船回台灣,這才結束她的經商生涯。

郭夜人

國家電影及視聽文化中心

郭夜人,1906年9月2日出生於台北市,本名郭德發,父親是迪化街批發雜糧的商家。就讀成淵中學時,郭夜人就時常去永樂座和港町(今之貴德街)的茶行聽蔣渭水演講或是看戲,開始對新劇產生極大興趣,也因此認識了歐劍窗。1938年加入歐劍窗主持的「鐘鳴新劇俱樂部」。

金玫

國家電影及視聽文化中心

金玫本名徐秀枝,1940年出生於新竹縣,初中二年級時輟學,十六、七歲在政工幹校福利社工作,被該校政治隊發掘成為該隊雇員,開始表演生涯,後來輾轉到台北美軍俱樂部,以歌唱謀生。1959年,參加「王邦夫大力士技術團」,巡迴東南亞演出,與團長弟弟王民夫結婚,赴香港生活,育有一子,後來以離婚收場。

周天素

國家電影及視聽文化中心

周天素,1910年出生於台中清水,父親周金井是總舖師,母親廖草育有四男三女,周天素排行第五。就讀清水公學校時,就因活潑開朗的個性以及音樂天分,受到日籍老師的青睞,而他在青年團習得的薩克斯風吹奏技藝,之後意外地為他開啟了電影事業之路。

陳忠信

國家電影及視聽文化中心

陳忠信於1919年出生於嘉義市,15歲就在哥哥陳忠義開設的忠義寫真館和其他兄弟學習照相技術,手足都成為照相師。當時擁有全嘉義唯一一台可聽日本NHK電台廣播的收音機,以及最先進的BMW重型機車,走在時代的先端。