全部藏品

探索141個藏品

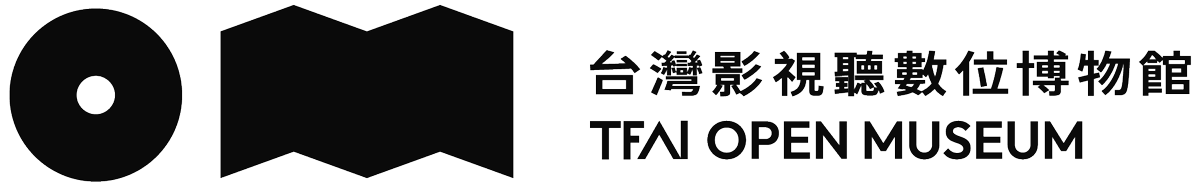

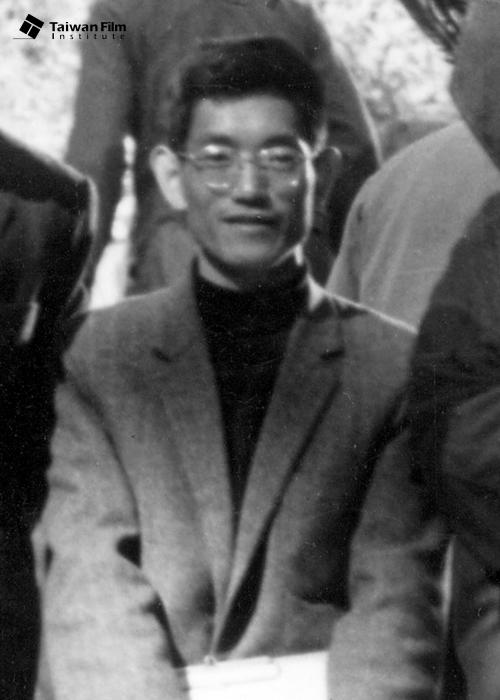

林贊庭

國家電影及視聽文化中心

林贊庭,1930年出生於台中豐原(現屬神岡區),1949年自台中一中畢業後即進入農業教育電影股份有限公司(簡稱農教,中央電影事業股份有限公司前身),成為第一期練習生,學習攝影、錄音、剪接、燈光、沖洗等電影專業技術。

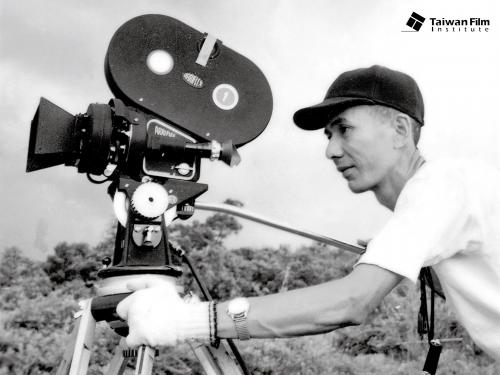

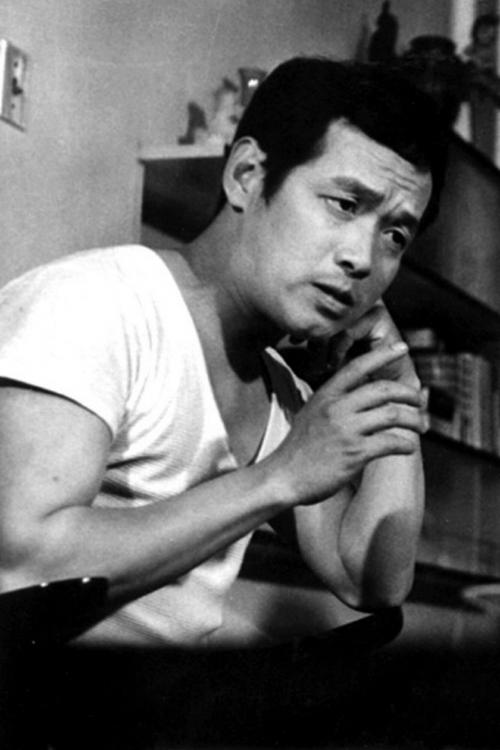

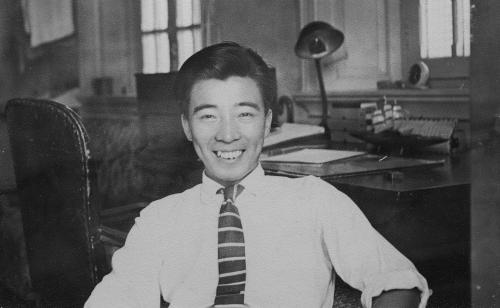

何基明

國家電影及視聽文化中心

何基明,1916年出生於台中。16歲那年,原本家人希望他到日本學醫,但他卻不顧反對改學習電影。東京寫真専門學校畢業後,他進入「株式會社十字屋映畫」參與教育影片的拍攝工作,在這期間累積拍片的實務經驗,鑽研器材特性及沖印技術,為日後回台從事電影工作奠定基礎。

陳忠信

國家電影及視聽文化中心

陳忠信於1919年出生於嘉義市,15歲就在哥哥陳忠義開設的忠義寫真館和其他兄弟學習照相技術,手足都成為照相師。當時擁有全嘉義唯一一台可聽日本NHK電台廣播的收音機,以及最先進的BMW重型機車,走在時代的先端。

戴傳李

國家電影及視聽文化中心

戴傳李,1926年11月28日出生於宜蘭,舅舅是台灣社會運動先驅蔣渭水。戴傳李出生不久即隨家人遷至台北,小學就讀日新公學校(今日新國小),畢業後考取台北二中(今成功中學),1944年二中畢業考進高等學校攻讀理科。

江日昇

國家電影及視聽文化中心

江日昇,1939年11月19日出生於台北市,是家中獨子。少年時代不愛讀書,因為曠課過多而換了好幾所高中,最後仍是高中肄業。他的父親經營電影發行業務,江日昇也曾經暑期打工在戲院做過「監票」的工作,他對電影發行業務的興趣並不高,曾經短暫的在旅行社工作,但最後又回到電影事業裡,從電影發行轉型成為電影製片。

李玉芬

國家電影及視聽文化中心

李玉芬(1938 - 2021)為資深演員、配音員。她1938年4月1日出生於彰化,就讀彰化女中時期對歌舞產生濃厚興趣,頗有天分,唱跳俱佳。1957年李玉芬投考玉峯影業公司的「演員訓練班」,成為第一期學員,同期入取的有張美瑤、吳東如等人。

李泉溪

國家電影及視聽文化中心

李泉溪,於1926年出生於雲林北港,曾赴日就讀高等學校,光復後進入廈門大學經濟系就學,因此結識日後的導演陳洪民。當時洪琛導演在廈門大學教授法國文學,課餘設電影講座,教導電影表演、導演等基礎技能,李泉溪因此對電影產生興趣。

陳洪民

國家電影及視聽文化中心

陳洪民1932年出生於廈門,高中時與當時就讀廈門大學的李泉溪結識,1949年和李泉溪一起隨著海軍官校艦隊到台灣。1950年考入農業教育電影公司(簡稱農教,中影前身),與當年一同考上的林贊庭、洪慶雲、賴成英、林焜圻、林文錦等人,成為台灣第一代本土出身的電影技術人員。

金塗

國家電影及視聽文化中心

金塗,本名張金塗。1932年出生於台北。從影之前,曾在廣播電台播過兩年的台語笑劇。1960年以滑稽片《大嬸婆遊台北》踏入台語影圈,演出的電影以喜鬧劇為多。但林福地導演卻慧眼獨具,邀請他在《悲情城市》(1964)裡飾演一悲劇性人物,從此戲路大開,不再侷限於笑鬧角色。

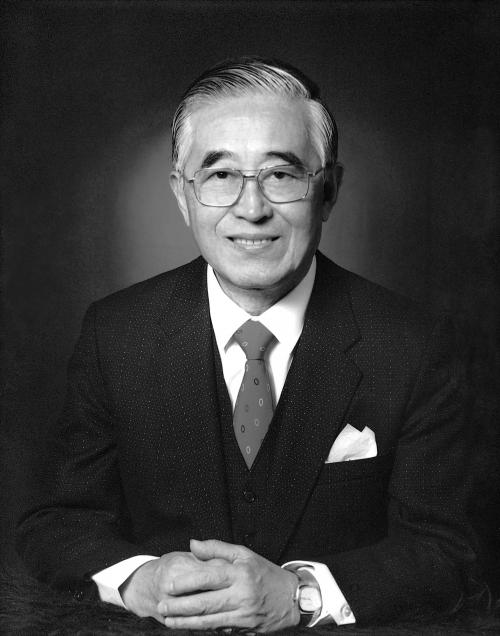

龔弘

國家電影及視聽文化中心

龔弘,1915年12月出生於中國江蘇。1931年進入上海中學就讀,並且於1938年畢業於南京中央政治學校新聞系。畢業之後他很快的與結識十年的周家熙小姐結婚,並且任職於國民黨營「中國文化服務社」。

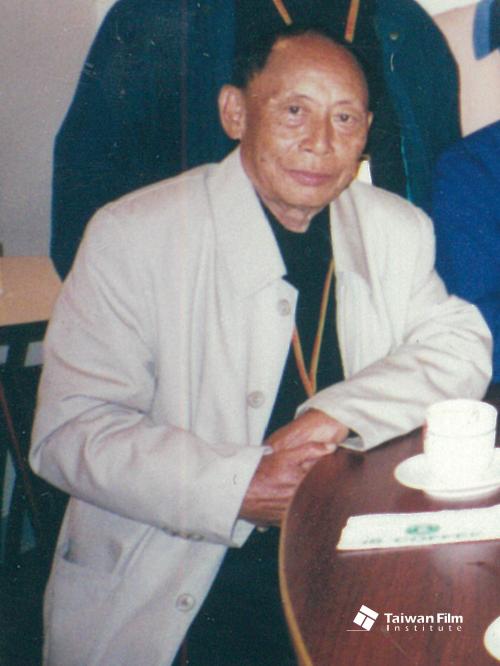

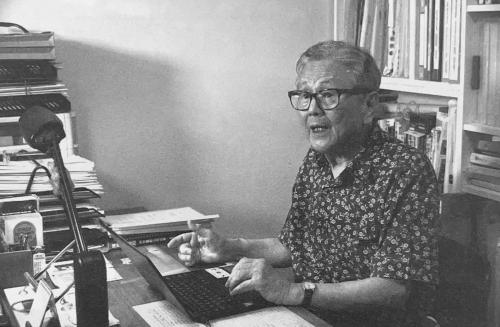

廖慶松

國家電影及視聽文化中心

1937年7月23日生,台中市人。23歲時,開始經營照相館。25歲左右,經張昭宏介紹,進電影圈擔任宣傳的外務工作,跟著電影到各地上映宣傳。跟隨新竹的電影攝影師林春生,進入晃東影業社擔任劇照、燈光等電影相關工作。

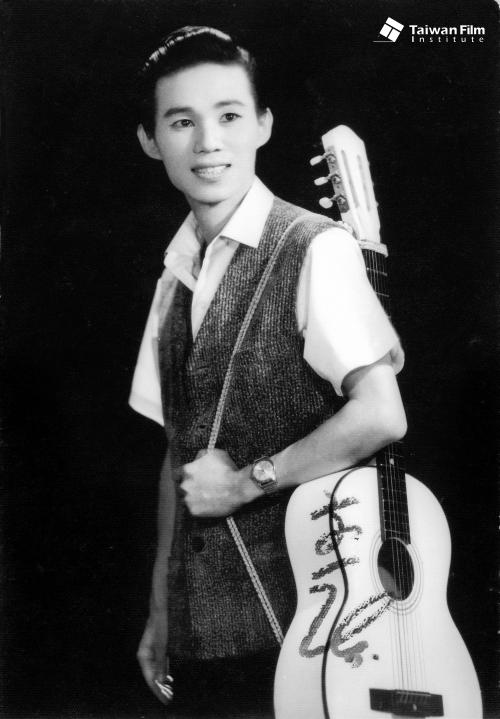

文夏

國家電影及視聽文化中心

文夏,1928年5月20日生於台南,本名王瑞河,曾以筆名愁人為日本歌曲改編的台語歌填詞。五歲加入台南聖教會唱詩班,展露歌唱天份。國小畢業後,遠赴日本東京就讀中學,拜入日籍知名音樂家宮下常雄門下學習聲樂、作曲、鋼琴和吉他演奏。三年後返台,就讀台南高商時曾和前奇美總裁許文龍合組樂團。

曾仲影

國家電影及視聽文化中心

曾仲影,1922年出生於中國上海,本名曾麒麟。中學於廈門鼓浪嶼就讀由英美教會合辦的英華書院,該校十分重視音樂教育,因此奠定了音樂發展的基礎。1941年,中學畢業後,進入廈門大學就讀歷史系。1946年2月來到台灣,考上台灣廣播電台,擔任閩南語新聞播音員,也製播廣播劇。

沙榮峰

國家電影及視聽文化中心

沙榮峰,1921年出生於江蘇省江陰縣。原經營布紗業,1953年與夏維堂、張九蔭、張陶然共組聯邦影業公司,負責發行及宣傳業務。1956年與夏維堂成立國際影片公司,沙榮峰擔任總經理,圈內人遂以「國際聯邦」通稱。

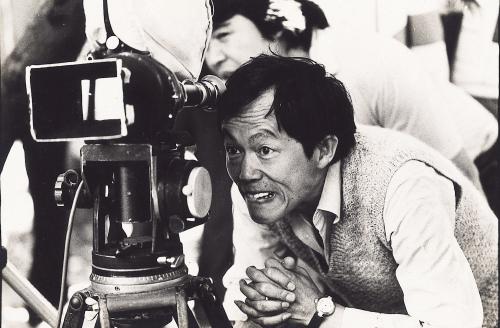

陳坤厚

國家電影及視聽文化中心

陳坤厚,1939年生,台中市人。從小就喜歡看電影,因為舅舅賴成英當時在農教(中影前身)擔任攝影師,藉此之便,初中時便常去農教,看工作人員怎麼拍電影。台中一中畢業後隨即入伍,1962年退伍前,請假參加中央電影公司招考,當時有一百多人報考,錄取十二名,他是其中一位。

吳飛劍

國家電影及視聽文化中心

台中人,北京大學肄業。1956年從影,曾經任場務、劇務、沖印、搭景、攝影助理、製片等工作,1964年起開始執導台語片,作品多是喜劇或是文藝片,1970年加入中國電視公司,擔任台語連續劇編劇及戲劇指導。

矮仔財

國家電影及視聽文化中心

矮仔財,1916年生於台北建成町圓環,原名鐘福財,因外祖無嗣而改姓為張福財。國小畢業後,因為流利的日文,以及展現出的表演才華,獲得赴日灌錄唱片的機會。回台後更以「福財」為名發表多首台語歌曲。早期他也加入「鐘鳴新劇俱樂部」跟朋友研究舞台劇,並作業餘的話劇演出。

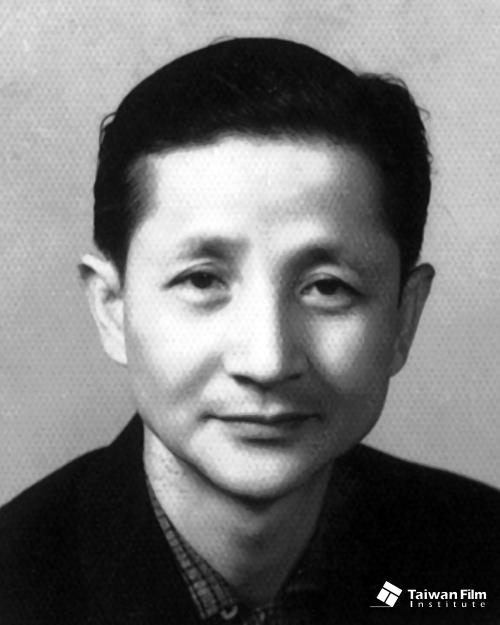

廖祥雄

國家電影及視聽文化中心

廖祥雄,1933年12月3日出生於台中,六歲時隨父母遷居上海,就讀日僑學校,戰後舉家返台。1957年自台灣師範大學教育學系畢業,因成績優異留校任職於視聽教育館,開始對電影產生濃厚興趣。1960年奉派赴日研習視聽教育,1961年赴美,在舊金山州立大學廣播電視電影系攻讀碩士學位。

張茜西

國家電影及視聽文化中心

張茜西,1928年出生於中國四川。11歲即開始登台演出話劇,是抗戰時期後方著名的娃娃劇團的成員之一,首齣舞台劇為「江南之春」。1949年與先生藍天虹隨張英導演率領的《阿里山風雲》電影外景隊來台,因為在該片中演出山地少女,並主唱「高山青」等歌曲而聞名。

賴國材

國家電影及視聽文化中心

賴國材,1921年出生於中國。抗戰前即加入上海聯華電影公司,來台後,成立台聯電影公司,經營影片發行,掌握台中兩條院線之一,有屬於自己的發行系統。台語片興起後,就投入製片工作。